Uno dei concetti fondamentali del buddismo è il “non-attaccamento”. Si tratta di un termine che viene spesso ripetuto non solo dagli attuali monaci, ma anche dallo stesso Buddha. E, sebbene potrebbe sembrare un concetto facile da capire, in realtà si tratta di uno stile di vita molto difficile da abbracciare.

Cosa significa “non-attaccamento”?

Ma partiamo dalle basi: la particolarità del termine “non-attaccamento” è la presenza del “non”. Si tratta quindi del contrario dell’idea di “attaccamento”, che possiamo definire come “forte legame affettivo verso una persona o una cosa” [definizione Treccani].

In italiano però esistono diversi termini contrari ad “attaccamento”, ad esempio: indifferenza, avversione, distacco, disamore.

Questi termini contrari sono spesso legati ad un’idea negativa del termine. Invece il concetto di non-attaccamento può essere considerato con un’accezione neutrale o positiva.

Per capire appieno cosa si intende con “non-attaccamento”, dobbiamo quindi analizzare il termine “attaccamento”, e il senso di possesso che spesso è collegato ad esso.

Cosa si intende con “possesso”?

Essere eccessivamente attaccati a qualcuno (o qualcosa) può trasformarsi in un’ossessione e in un senso di possesso che può rivelarsi nocivo.

“Possesso” è in netta contrapposizione con il termine “libertà”, ma cerchiamo di analizzare quest’idea in una situazione più neutrale.

Una riflessione interessante che viene data dai monaci buddisti è questa: quante volte ci capita di usare i termini “io” e “mio”?

Mio padre, mia madre, il mio/a fidanzato/a, la mia macchina, il mio cane, il mio gatto, il mio cellulare, il mio lavoro…

L’uso del termine “mio”, inteso in senso di attaccamento ad una cosa, animale o persona, è molto più frequente di quanto potremmo pensare.

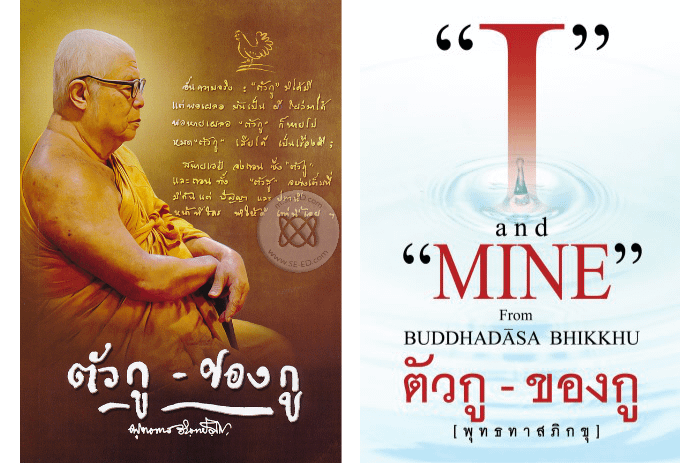

C’è un libro molto interessante, scritto dal monaco Buddhadasa Bhikkhu, che si intitola proprio “I and Mine” (ovvero “io e mio”) che affronta questo tema. Il libro è in doppia lingua, ovvero presenta sia il testo in thailandese, sia la traduzione in inglese.

Già nell’introduzione, redatta dal traduttore Ratana Nantho Bhikkhu, si può leggere una frase che mi ha molto colpito:

“A nessuno sembra importare davvero del Nirvana. […] Le persone sono più preoccupate per i loro bisogni quotidiani. Sono interessate solo a loro stesse o ai loro bisogni personali.”

Ratana Nantho Bhikkhu, introduzione a “I” and “Mine” del monaco Buddhadasa Bhikkhu

No one seems to really care about Nibbana. […] People are more concerned with their daily needs. They are interested only in themselves or their personal needs.

Ratana Nantho Bhikkhu, introduzione a “I” and “Mine” del monaco Buddhadasa Bhikkhu

Attaccamento: un concetto di possesso che si sviluppa sin dall’infanzia

Avere la mente sempre rivolta solo a ciò di cui si necessita comporta il dover tralasciare molte altre cose che ci stanno intorno.

Ad esempio: se abbiamo fame, saremmo portati a voler mangiare qualcosa che ci piace, tralasciando però le esigenze e le preferenze degli altri.

“io voglio mangiare quella cosa lì, e la voglio mangiare adesso”.

Sebbene potrebbe essere difficile sentire un adulto pronunciare questa frase, si può facilmente immaginare che queste parole siano state dette da un bambino. (Scommetto però che anche a molti adulti è capitato di pensare questo esatto pensiero, soprattutto quando si va a mangiare con altre persone).

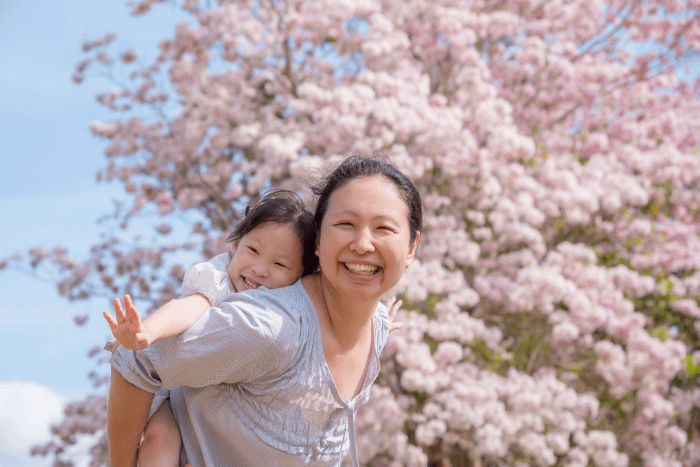

Ed in effetti, il concetto di “io” e “mio”, è un qualcosa che si sviluppa sin dalla tenera età.

Non si tratta di un qualcosa che ci viene insegnato in maniera diretta, ma invece è un comportamento istintivo che nasce in maniera naturale. Un neonato svilupperà molto presto il concetto di “mio”, soprattutto quando il bimbo in questione si ritrova a giocare con altri bambini.

Una delle frasi più pronunciate dai genitori ad un bambino con fratellini o sorelline è quasi sicuramente “devi imparare a condividere le tue cose”. E credo che questo concetto si applichi perfettamente anche con l’idea di dover “condividere” le attenzioni della mamma e del papà.

Possesso non solo di cose fisiche o di persone…

Il concetto di possesso però non si applica solo alle persone o alle cose fisiche, ma anche alle idee, pensieri ed abitudini.

“io penso che… e anche gli altri la devono pensare così”.

Spesso le persone tendono a identificarsi con i propri pensieri, diventando orgogliosi e incapaci di cambiare opinione, anche se magari hanno avuto modo di confrontarsi con altri che hanno portato in tavola delle argomentazioni valide che si vanno a scontrare con la “loro” verità.

Quante volte ci è capitato di litigare con qualcuno, renderci conto di essere nel torto, ma di non riuscire comunque ad ammettere di aver sbagliato e cambiare pubblicamente opinione?

Molto spesso, se qualcuno critica una nostra idea, interpretiamo questa critica come ad una critica a noi, e non a quel pensiero. E quante volte qualcuno che non la pensava come noi si è trovato a prendersela direttamente con noi come persone, invece di limitarsi a confrontarsi su quell’idea che ritiene sbagliata?

Attaccamento come fonte di sofferenza

In alcuni casi, l’attaccamento ad un’idea può divenire talmente forte, da portare a giudicare chi non la pensa allo stesso modo.

Buddha direbbe che è a causa di questo attaccamento che si genera la sofferenza, e, di conseguenza, una “rottura” con l’altra persona.

Mentre, se si riuscisse a considerare l’idea e la persona come due entità separate, si potrebbe avere una conversazione pacifica e un confronto più oggettivo su quel determinato pensiero.

Esempio:

Facciamo un esempio per chiarire meglio il concetto, e prendiamo un’affermazione che è spesso stata fonte di dibattiti nella comunità buddista internazionale.

I veri buddisti devono essere vegetariani.

Questa frase, apparentemente innocente, nasconde in realtà molti pregiudizi che possono creare degli scontri all’interno della comunità buddista.

Innanzitutto la parola “veri”, che presuppone ci siano dei buddisti migliori di altri.

Poi il verbo “devono”, che indica una regola a cui non ci si può opporre.

E poi il termine “vegetariani”, che implica un senso di appartenenza ad un’altra categoria.

Secondo quest’idea, quindi, i “buddisti sono vegetariani”.

Ma per molti monaci, tra cui anche lo stesso Buddhadasa Bhikkhu, che ne parla nel libro “I and Mine”, questo pensiero è molto pericoloso, perché porta ad allontanarsi dalla via del Buddha.

La frase “i veri buddisti devono essere vegetariani”, mostra un giudizio verso tutti quei buddisti che non sono vegetariani, ed inoltre dimostra un attaccamento eccessivo alla propria dieta alimentare.

Essere vegetariani è una scelta personale, e non c’entra nulla con ciò che ha insegnato Buddha.

Lo stesso Siddharta non si è mai definito né vegetariano né onnivoro o carnivoro.

Essere legati ad una scelta alimentare (al di fuori delle allergie) significa sviluppare un attaccamento nei confronti del cibo che comporta sofferenza.

Questo perché, se non si riesce a mangiare ciò che prevede quella dieta, si creerà una sensazione di sofferenza in noi che ci impedirà di vivere in serenità.

Se invece si riesce a seguire in maniera corretta la propria scelta alimentare, si potrebbe cominciare a giudicare tutti coloro che non seguono la nostra dieta, andando così a sviluppare un senso di superiorità perché ci si sentirà migliori degli altri.

(se volete approfondire l’argomento, e scoprire cosa mangiano i monaci, vi consiglio la lettura di questo post)

“io” in opposizione a “gli altri”

Ed è proprio questo senso di superiorità che crea altra sofferenza: il voler distinguere un “io” (o un “noi”) migliore in contrapposizione ad “altri”, che sono nel torto, significa perdere il senso di umiltà e di connessione con il prossimo.

Perché, in realtà, siamo tutti collegati.

Ed è proprio il fatto che siamo tutti collegati con gli altri esseri umani a permetterci di provare comprensione e compassione.

Comprensione, nel senso che siamo in grado di capire cosa pensano gli altri e le loro emozioni nei confronti di un determinato evento, o oggetto, o persona.

E compassione, perché siamo in grado di immedesimarci negli altri, e provare le loro stesse emozioni.

Se volessimo fare degli esempi, potremmo prendere uno dei tanti medium (libri, fumetti, film, telefilm, videogiochi) in cui ci vengono mostrati il passato e/o le motivazioni del cattivo: siamo in grado di capire perché un determinato personaggio sia arrivato a diventare l’antagonista, anche se magari non ne approviamo le scelte.

Così come siamo in grado di immaginare il dolore provato da qualcuno che ha perso una persona cara, soprattutto se anche noi abbiamo perso qualcuno.

E possiamo immedesimarci e capire l’altro solo perché, in qualche maniera, siamo tutti simili.

Non-attaccamento, perché in realtà siamo tutti connessi

C’è un bellissimo Ted Talk, tenuto dal primo monaco donna thailandese, Dhammananda Bhikkhuni (per approfondire il ruolo delle donne nel buddismo in Thailandia, vi consiglio questo post), di cui vorrei riportarvi un concetto apparentemente semplice.

Il primo riguarda la frase “mia madre è sempre con me”. Si tratta di un’affermazione che si sente pronunciare spesso quando uno dei genitori viene a mancare, che però è molto più di una semplice frase di circostanza.

Dhammananda Bhikkhuni infatti afferma che non si tratta solo di un modo di dire, bensì che effettivamente una parte di sua madre è in lei, perché parte del suo DNA è quello di sua madre.

Oltre a questo, lei afferma che ha ereditato le sue buone qualità, e porta con sé i suoi insegnamenti.

Ovviamente, in ognuno di noi ci sono dei modi di fare che possono ricordare i nostri genitori; molto spesso si tratta di cose che facciamo in maniera inconscia, ma se decidiamo di spendere un po’ di tempo ad osservarci, potremmo vedere chiaramente quali sono gli aspetti che abbiamo copiato inconsapevolmente dai nostri genitori.

Siamo figli dei nostri genitori, e siamo influenzati da essi, volenti o nolenti

E questa osservazione ci può aiutare a distinguere tra le cose positive e quelle negative. Come dice Dhammananda Bhikkhuni “ho ereditato le sue buone qualità. Forse anche le cose negative. Ma noi possiamo scegliere cosa portare con noi”.

E, con la consapevolezza di questa presenza in lei, la donna-monaco afferma “mia madre agisce attraverso di me”.

Quando io respiro, non sto respirando da sola, ma mia madre lo fa con me.

Quando cammino, non sono sola, ma mia madre sta camminando con me.

Quando aiuto qualcuno, non lo sto facendo da sola, ma mia madre lo sta aiutando con me (o tramite me).

E non solo lei, ma anche i miei avi. E se si va sempre più indietro, si vedrà facilmente come alcuni dei nostri avi saranno persone in comune: ecco che i miei avi sono i vostri, e i vostri sono i miei.

E se la pensiamo così, allora è proprio vero che siamo tutti collegati.

(il video è in un inglese abbastanza semplice, e Dhammananda Bhikkhuni parla abbastanza lentamente da poterla seguire anche senza sottotitoli – i sottotitoli in inglese ci sono, ma non sono molto affidabili)

Il non-attaccamento e un nuovo concetto di “io”

Ecco quindi che il non-attaccamento non significa negare il concetto di “io”, bensì di espanderlo maggiormente e renderlo un’idea meno egoistica.

L’io è composto non solo da ciò che io definisco “me”, ma anche da tutte quelle persone che hanno contribuito a farmi diventare la persona che sono, in primis i miei genitori, che mi hanno dato le caratteristiche genetiche, e i loro genitori prima di loro.

E dall’altro canto, non possiamo dimenticare l’influenza anche di chi abbiamo avuto intorno, come maestre e professoresse, che ci hanno formato e dato il sapere che ci ha permesso di scegliere, nel futuro, che direzione dare (o non dare) alla nostra vita.

E così come noi siamo stati formati, anche gli altri hanno fatto un percorso simile, sebbene non uguale; ma le esperienze simili ci permettono di riconoscerci negli altri, andando così a diminuire quello “stacco mentale” iniziale tra ciò che consideriamo “io” e “loro”.

“io” non solo più come corpo materiale

Un altro esempio di attaccamento eccessivo è l’identificare il proprio corpo come “io”. L’io non è solo il corpo fisico, ma anche tutto l’insieme di pensieri, emozioni, esperienze e ricordi che ci accompagnano.

Forse potremmo immaginare l’io come ad un insieme di cose differenti, così com’è il nostro organismo: il nostro corpo è composto da tantissime parti diverse e per nulla simili tra loro, basti pensare a quanto sono differenti il cuore e le mani. Eppure, una volta che tutto è messo in funzione e collabora, ecco che si forma una “macchina” meravigliosamente complicata che ci permette di vivere.

Se ci guardiamo intorno, vedremo che ogni cosa che ci circonda può essere scomposta in più parti che vanno a formare un tutto, per cui ci basterà trasporre questo concetto all’idea di “io”.

Chi sono “io”? Che cosa ha formato il mio “io” in quello che è in questo momento?

E, sebbene le risposte di tutti saranno un po’ diverse, potremmo sempre trovare un denominatore comune.

Il ripensare al concetto di “io” ci aiuta non solo a essere più compassionevoli verso il prossimo, ma anche ad avere una visione più ampia della realtà che ci circonda.

Ed ecco che, come recita il titolo di uno dei libri del monaco vietnamita Thich Nhat Hanh, capirai che “quando bevi il tè, stai bevendo le nuvole”.

Teoria e pratica del non-attaccamento

Ovviamente, come molti avranno capito, sebbene questo discorso sia abbastanza semplice da capire nella teoria, in realtà applicarlo alla vita di tutti i giorni è davvero difficile.

Ma ritornare su questo concetto, di tanto in tanto, può essere d’aiuto a rivedere la propria visione del mondo, e della vita, e a rivalutare dove il nostro percorso ci ha portati fino ad oggi.

Lascia un commento